时间:2024-08-16 点击量:

建造环境(BERL)课题组文诗豪博士、刘素梅英才副教授在中科院二区期刊《Applied Thermal Engineering》(JCR Q1, IF=6.1)发表论文,对主动式冷梁的结构进行了优化设计,以提高其在室内环境中的诱导性能和冷却效率。

一、 题目

Numerical optimization and experimental study of an active chilled beam with high entrainment efficiency

该研究获得“十四五”国家重点研发计划 “大气专项”项目(NO. 2022YFC3702803),自然基金项目(NO. 52108084),和“十四五”国家重点研发计划 “国家质量体系NQI专项”项目(NO. 2023YFF0613101)资助。

二、 作者

文诗豪,刘俊杰,张稼昕,刘素梅(通讯作者)

三、 研究亮点

l 提出了一种具有高卷吸比的新型主动式冷梁;

l 通过提高主动式冷梁的卷吸比来提高其冷却能力;

l 提出了主动式冷梁卷吸比的模拟方法;

l 卷吸比提高了27.23%-84.70%,冷却能力提高了23.78%~82.97%。

四、 摘要

主动式冷梁因其热舒适度和低噪音特性而越来越多地应用于室内环境。然而,由于其单位面积冷却能力相对较低,因此需要更多的建筑空间。以往的研究旨在通过优化喷嘴设计或冷梁形状等单一因素来提高卷吸比,从而增强冷却能力。然而,现有的研究在模拟中将热交换器的阻力系数简化为一个恒定值,这可能会导致误差,因为诱导气流速度通常较低,属于非阻力平方区,阻力系数会随风速而变化。因此,本文提出了一种使用惯性阻力系数和粘性阻力系数的冷梁模拟方法,以更准确地反映盘管阻力随气流速度的变化。此外,基于所提出的模拟方法,分析了喷嘴位置、混合室长度、热交换器角度和导流叶片对冷梁卷吸比的影响,从而确定了冷梁的最佳结构设计。结果表明:在不同的一次风速(从4m/s到13m/s)下,优化后的主动冷梁的卷吸比提高了27.23%~84.70%,从而将冷却能力提高了23.78%~82.97%。

五、 研究背景

冷梁技术作为变风量系统与风机盘管等传统空调方式的高能效替代品,可为室内人员提供更好的热舒适度和更安静的环境。其广泛的应用前景在暖通空调领域日益凸显,被视为适应多种环境条件的解决方案。然而,相较于风机盘管系统等传统技术,主动冷梁在单位面积上的制冷能力明显不足,这往往需要更多的设备、体积与建筑空间作为支撑。因此,对主动式冷梁结构设计进行优化,以提升其综合性能,已成为当前亟待解决的研究课题。

六、 主要成果

1. 主动式冷梁的结构设计优化

本研究以传统主动式冷梁结构为基础进行优化,依据工程实施的难易程度,依次对喷嘴位置、沿程的混合室长度、热交换器角度等进行逐步优化,共涉及5步优化。图1展示了具体的优化策略(本文不对冷梁的静压箱进行优化,故在图中省略)。该优化方案显著地减少了冷梁内部由涡流效应引发的压降损失问题,进而实现了冷梁诱导性能的显著提升,卷吸比达到了4.939,提高了35.41%。

图1 主动式冷梁结构的优化方案

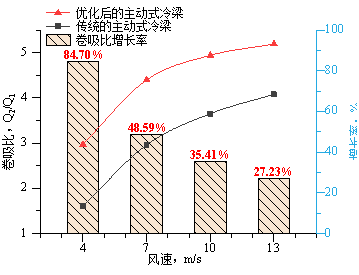

2. 不同一次风速对卷吸比的影响

喷嘴处的风速不同会对冷梁的卷吸效果产生一定的影响,如图2所示,新型冷梁和传统冷梁的卷吸比随着风速的增加而逐渐增加,但是相比于传统冷梁,优化后的冷梁的优化效果随着风速的增加在逐渐降低。在不同风速下(4m/s~13m/s),新型冷梁的卷吸效果都表现出明显的增强,卷吸比增长率的范围为27.23%~84.70%。

图2 不同速度下传统和优化后的主动式冷梁的对比分析

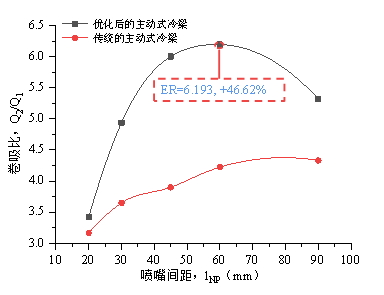

3. 不同喷嘴间距对卷吸比的影响

冷梁中的射流属于多股射流,射流与射流之间相互卷吸和干扰,因此,不同的喷嘴间距会对射流的整体效果产生很大的影响。如图3所示,对于优化后的冷梁,随着喷嘴距离的增加,新型冷梁的卷吸效果会逐渐增强,在间距为60mm处出现拐点,卷吸效果达到了最大值为6.1930,提高了46.62%;

图3 不同喷嘴间距的卷吸比

七、 结论

本文用数值模拟分析了主动式冷梁的几何结构对冷梁卷吸效应的影响。在此基础上,对冷梁进行优化设计,得到了一种高卷吸比的新型冷梁。主要结论如下:

l 本文进行优化方案,最终得到具有良好卷吸效果的新型冷梁,卷吸比为4.939,相较于传统冷梁提高了35.41%;

l 分析了不同角度和长度的导流叶片对一次风和诱导风汇合处涡流的影响,得到了导流叶片可以有效的消除汇合处的涡流;

l 在不同一次风风速(4m/s~13 m/s)下,优化后的冷梁的卷吸比远高于传统冷梁,卷吸比提高了27.23%~84.70%;

l 传统冷梁和优化后的冷梁的卷吸效果随着喷嘴间距的增加而逐渐增加。在喷嘴距离为60mm时,新型冷梁的卷吸比最高为6.193,提高了46.62%。